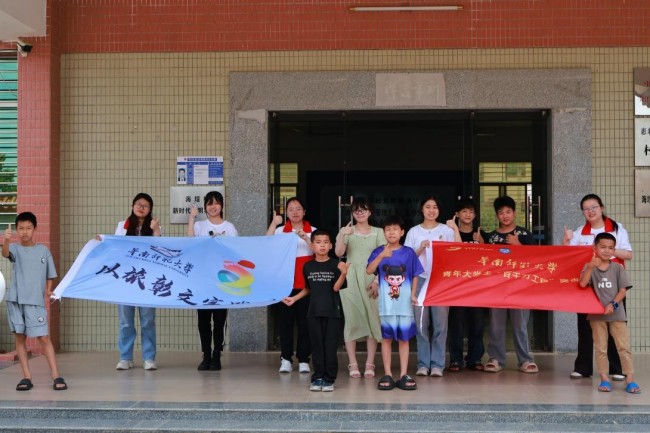

在揭阳市隆江镇的校园里,一堂特殊的心理课正悄然改变孩子们的情感表达方式。2025年7月7日至11日,华南师范大学以旅彰文实践团深入当地学校,聚焦学生成长中普遍面临的沟通与情绪管理挑战,精心打造了一套根植于乡土的心理互动课程,为孩子们的心灵成长铺设桥梁。

紧贴地气:从乡土中汲取教育灵感

课程设计始于深入的在地调研。针对当地留守儿童较多、亲子相处时间有限的特点,团队精准识别出“代际沟通障碍”和“情绪表达不畅”等核心问题。课程内容紧密联结孩子们的生活:沟通课上,剖析“爸爸只关心成绩”、“蝈蝈叫声引发家庭争执”的真实匿名信案例;情绪课上,引导孩子们用熟悉的“榕江水”比喻平静,用“老榕树”象征内心的恐惧。课堂氛围也浸润着本土气息——改编的潮汕童谣《月光光》作为背景音,互动环节巧妙融入“蚝烙”、“杨桃”等本地元素。这些源自生活的设计瞬间拉近了距孩子们卸下心防,热情投入。

寓教于乐:在互动中领悟心灵智慧

课程以体验式学习为核心,通过游戏、情景模拟等生动形式传授实用方法。

沟通课堂:传话游戏中信息从“小芳捡信封”到“小红丢信封”的奇妙演变,让孩子们切身体会到“准确表达”与“用心倾听”的关键作用。你划我猜环节,第二组凭借生动演绎“惊喜”赢得胜利,直观展示了“换位思考”的沟通魅力。对比两版“小明报成绩”视频时,修改版中妈妈笑着回应“给你做蚝烙”的场景,引发了满堂“这样说话真好”的共鸣,将“温和表达”的种子深植心田。

情绪课堂:孩子们用“颜色+风物”为情绪解码:“开心是三月金黄的油菜花田”,“生气像烧得通红的铁钳”。在曼陀罗涂色环节,有人用绿色描绘“逐渐平静的稻田”,有人用红色涂抹“心中的火焰”。“把火气画出来,真的舒服了!”四年级阿杰的感言道出了大家的心声。课堂上创建的“情绪互助站”里,收集了诸如“生气时去看海边的船”、“害怕时跟家中的狗说说话”等充满乡土智慧的“心灵小妙招”。

润物无声:心桥架起,亲情回暖

课程的效果在细微处绽放光芒。

沟通课后:“贺卡传递”环节,孩子们写下“和妈妈吵架前先想想她的好”、“跟爷爷说话要大声点”等真挚话语,小小的卡片承载着对亲情的重新理解。在“帮同龄人解难题”时,提出的“请奶奶帮忙跟爸爸沟通”、“把信悄悄夹进爸爸行李”等建议,闪烁着源自乡土的温情智慧。

情感联结:对于留守儿童居多的揭阳地区,课程不仅教会了“好好说话”和“管理情绪”,更激发了主动联结亲情的意愿。有学生课后主动拨通了在外务工父亲的电话,说出“我想你了”;有孩子鼓起勇气向父母澄清了之前的误会。家庭中细小的裂痕,在逐渐加深的理解中悄然弥合。

“这些课程不仅传授技巧,更重要的是打开了孩子主动亲近家人的心门。”参与课程的老师感慨道。从“知晓沟通重要”到“掌握沟通方法”,从“情绪懵懂”到“学会接纳与调节”,这套以乡土为基的心理课程,用“心”搭建对话之桥,让成长的彩虹在孩子的心灵天空绚丽绽放。正如实践团成员所言:“心灵的成长需要扎根生活的土壤。当教育真正贴近孩子的真实感受,就能转化为支撑他们成长的力量。”

来源:揭阳新闻

标题:华南师大“以旅彰文”实践团:乡土化心理课堂点亮成长心灯

地址:http://www.jydingliang.cn/jyjj/81790.html