乡村振兴的时代命题中,文化如何赋能基层治理?2025年7月至8月,华南师范大学历史文化学院“礼在乡野”实践团用一个月时间,走进揭阳市隆江镇孔美村及潮汕地区十余座村落,以当地丧葬礼俗为切入点,探寻传统文化在基层治理中的现代价值,为乡村治理创新提供了鲜活样本。

图1 孔美村村史馆调研实拍图

初入乡野:仪式背后的社会联结

踏着乡间石板路,实践团成员们在驻村首日便融入村落生活。在与村民的围坐闲谈中,礼生李接侨的话令人印象深刻:“这份差事虽不寻常,却有其独特意义,我甘愿承担他人不愿接手的责任,更想让这份技艺传承下去。”随着调研深入,成员们发现,孔美村延续百年的丧葬礼俗,绝非简单的仪式叠加。一场丧礼从筹备到结束,涉及家族成员、邻里乡亲、地方礼生等多方参与,背后是一张盘根错节的社会关系网络。那些看似重复的仪轨——从亲属按辈分排序行礼,到乡邻自发帮忙操办,实则是乡土社会自我调节、维系秩序的文化根基。团队成员在田野笔记中写道:“这些仪式像一条无形的线,将分散的个体串联成紧密的社群,展现着传统社会的组织智慧。”

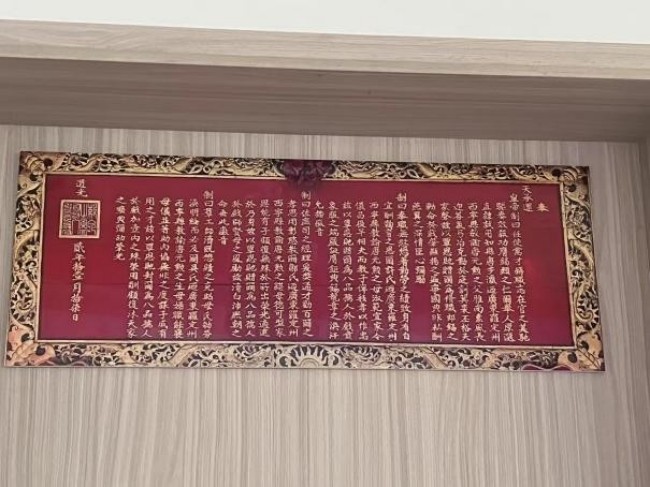

图2 揭阳丧礼所诵经文实拍图(部分)

深耕调研:多维视角下的礼俗密码

秉持“扎根乡土、多维考据”的理念,实践团构建了“文献溯源+田野实证+跨域对比”的研究框架,层层解码丧俗中的治理逻辑。

发挥历史学专业特长,团队成员奔赴6省市档案馆,查阅民国时期的方志、族谱等文献,梳理粤东丧葬礼俗的历史脉络。从文献记载中可见,当地丧俗在明清至民国年间逐渐定型,既保留中原礼仪痕迹,又融入地方民俗特色,其演变与地域社会变迁深度绑定。

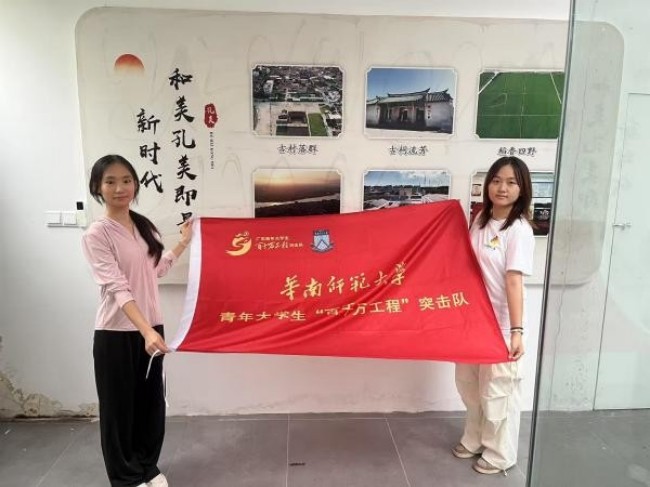

为获取第一手资料,实践团深入粤东20余个村落开展驻村调研。累计观察完整葬礼仪式超20小时,录制12G影像资料,详细记录哭丧、守灵、送葬等环节的细节。在孔美村的一场丧礼中,成员们跟随送葬队伍步行2公里,目睹了“买水击地”的仪式——礼生手持器具,按逝者年龄每岁敲击地面一次,祈求逝者获神灵庇佑。礼生与宗祠长老在仪式中扮演着“总调度”角色,他们熟稔每一项仪轨,既主持流程,又协调各方,成为维系仪式有序进行的核心力量。同时,团队与礼生、宗祠长老、普通村民等群体进行了30小时以上的深度访谈,形成6万字访谈手记,从不同视角捕捉仪式背后的情感认同与社会规则:礼生的口述里藏着技艺传承的坚守与困境,长老的讲述中透露着家族秩序的维系之道,村民的闲谈则反映出对传统仪式的依赖与适应。

图3 实践团与乡村礼生及村民深入交谈

为突破个案局限,实践团选取潮州市潮安区东凤镇庄西陇村、汕头市濠江区礐石街道葛朱村等16个村落进行跨区域比较,绘制3地丧俗流程图,分析地域差异:庄西陇村丧礼强调宗族集体祭拜,仪式规模宏大;葛朱村则保留了与海洋文化相关的“海祭”环节,体现地域特色。此外,团队还与揭阳市民政局、殡仪馆等机构对接,收集基层治理案例,形成“乡村实践—官方反馈”的双向调研闭环,从制度层面观察传统礼俗与现代治理的衔接现状。

结合费孝通《乡土中国》的理论视角,团队绘制出《乡土社会“同心圆式”礼俗秩序示意图》,清晰呈现仪式对乡村治理的纽带作用:以逝者为圆心,亲属、宗族、邻里、村落成员逐层向外延展,通过仪式中的分工协作,强化着不同圈层的责任与联系,由此勾勒出乡村三元共治模式的雏形,为基层治理找到了文化层面的支撑点。

核心发现:礼俗秩序中的治理潜能

调研揭示,粤东丧葬礼俗兼具“共时态融合”与“历时态变迁”的特征。共时态上,仪式是儒释道思想的融合体,礼生、长老、亲属等多元角色通过“召灵沐浴”“灵前诵经”“过桥”等环节,构建起以血缘为核心、地缘与业缘为辅的社会关系网络。其中,血缘关系体现在家族成员的固定仪轨角色中,地缘关系表现为邻里互助的默契,业缘关系则偶见于商户对仪式的物资支持。这种网络如同隐形的粘合剂,在日常矛盾调解、应急互助中发挥着潜移默化的作用。

进一步分析显示,传统礼治与现代社保体系存在互补空间。礼治以低成本、高弹性的特点,提供情感慰藉与精神支持——丧礼中亲友的陪伴、社群的关怀,弥补了社保体系在人文关怀上的不足;但同时,部分仪式中存在的封建迷信内容与繁文缛节,与现代社会理念存在冲突,亟需在传承中革新。

创新路径:传统礼俗融入现代治理

针对城镇化进程中亲缘关系淡化、仪式流程简化等挑战,实践团提出“传统礼俗现代转化”方案:提炼丧礼中“和睦邻里”“尊长孝亲”的伦理内核,转化为村规民约中的矛盾调解准则;推动宗族长老的礼治权威转型为社区议事顾问,参与乡村公共事务决策,既保留传统权威的凝聚力,又适应现代治理的民主化需求。

该方案得到孔美村委会的积极回应,村支书表示将结合村落实际推进落地;另有村落村支书在方案上批示:“报告所提建议极具借鉴意义,望村委工作人员认真研读,并在实际工作中参考运用。”目前,团队研究报告已荣获第十一届“挑战杯”广东省学生课外学术科技作品竞赛省赛一等奖。未来,团队计划将研究范围扩展至粤东西北乡村,探索更多传统礼俗赋能基层治理的路径。

图4 孔美村党群服务中心

时代意义:文化基因助力乡村振兴

“礼者,天地之序也。”“礼在乡野”实践团的研究,不止于丧葬礼俗本身,更聚焦仪式展演中家族网络的构建、亲疏关系的维系等深层议题。这一研究促使社会更关注百姓日常生活中的文化需求,加深对传统礼俗背后民生问题的理解——如丧礼操办的经济压力、仪式简化与情感表达的平衡、传统技艺传承的代际断层等,均是乡村振兴中需直面的现实议题。

传统礼俗在调节社会关系、促进和谐方面具有独特价值。通过研究丧葬礼俗从业者的技艺传承、分析仪式变迁中民众的态度,实践团在传统与现代的张力中,探寻礼俗适应现代社会的路径,为平衡文化传承与社会发展提供了思路。

这场实践不仅解码了传统礼俗的秩序密码,更探索出传统文化赋能基层治理的新模式。在乡村振兴的进程中,这些扎根乡土的古老仪式,正以文化基因的力量,为中国乡村治理的现代化注入源源不断的活力。

队员心声

实践团成员、历史文化学院2023级姚泳欣同学说:“一个月的田野调查,让我对‘乡土中国’有了具象认知。当看到村民们在丧礼中自发分工、互相帮衬,我突然明白,传统礼俗不是书本上的教条,而是活生生的社会运行规则。它教会我们,基层治理的智慧,往往就藏在这些代代相传的习俗里。”

“最触动我的是礼生李接侨的坚守。”团队成员林同学感慨,“他说‘怕这手艺断了’,这句话背后是对文化传承的责任感。这让我思考,年轻人能做些什么?或许不是否定传统,而是帮它找到与现代社会对话的方式,让老技艺有新舞台。”

队长张蕊表示:“这次实践让我们深刻体会到,乡村振兴需要文化底气。传统礼俗中蕴含的治理智慧,是前辈留给我们的宝贵财富。作为青年学子,我们有责任把这些智慧挖掘出来、传承下去,让传统文化在新时代的乡村治理中焕发新生机。”

图5 礼在乡野实践团合照

来源:揭阳新闻

标题:华南师大“礼在乡野”实践团:从潮汕丧俗看传统礼治的当代生命力

地址:http://www.jydingliang.cn/jyjj/81793.html